Nichos compartidos y tumbas por 750 reales: el plano del descanso eterno bajo la Mezquita de Córdoba

¿Qué tienen en común Luis de Góngora, el rey Alfonso XI, el Inca Garcilaso y un enfermo cualquiera que sufrió la epidemia del tabardillo en el Hospital de San Sebastián? Pues que sus restos acabaron bajo la Mezquita-Catedral de Córdoba. El monumento, Patrimonio Mundial de la Humanidad, no solo es único por su doble condición, sino que, además, a lo largo de los siglos, ha sido un lugar de enterramiento de suma importancia, sirviendo como última morada para reyes, miembros del clero y la nobleza, feligreses de la parroquia del Sagrario, y los más desfavorecidos.

Aunque el fenómeno de los enterramientos en este monumento había sido estudiado hasta el siglo XVI, su función funeraria durante el siglo XVIII permanecía en gran medida inexplorada. Una nueva investigación, realizada por Juan Cantizani-Oliva, de la Universidad de Córdoba, y Antonio Gámiz-Gordo, de la Universidad de Sevilla, ha puesto el foco en este aspecto fundamental, revelando cómo el monumento se convirtió en un “verdadero cementerio” en aquel periodo, una visión inédita que se suma a su ya compleja riqueza patrimonial.

El plano de 1741

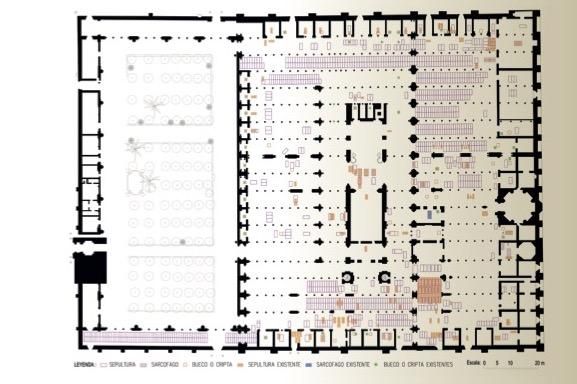

El estudio se centra en un plano anónimo de 1741, una pintura al óleo de 1030 x 1650 que se conserva en el archivo del propio monumento. Este documento gráfico es de capital importancia porque ofrece datos inéditos y valiosos sobre el uso de la Mezquita-Catedral como cementerio, información que hasta ahora no había sido documentada con tal detalle.

En el trabajo, los autores destacan su precisión dimensional y su extraordinario valor documental. De hecho lo consideran uno de los documentos gráficos más singulares de la arquitectura del siglo XVIII en Europa y un pionero levantamiento científico. Esto se debe a que, ningún otro plano conocido del monumento proporciona datos tan significativos sobre sepulturas y criptas como este de 1741.

El plano fue promovido por el obispo Pedro de Salazar y Góngora, quien ocupó su cargo entre 1738 y 1742. Una característica llamativa del plano es un gran rótulo con la palabra “SEPULTURAS”, que subraya y parece confirmar el motivo primordial de este documento gráfico.

Los hallazgos son reveladores, ya que, tras un análisis detallado, se identificaron y representaron un total de 1085 sepulturas y 52 criptas. Además, se observaron 143 sepulturas en la galería oeste del patio. La superficie total ocupada por los enterramientos abarcaba aproximadamente 2.000 metros cuadrados de los 13.680 útiles del monumento, incluyendo las galerías del patio, lo que representa cerca del 15% del subsuelo y, en algunas naves, más de la mitad de la superficie.

Las sepulturas se concentraban principalmente en las naves de Almanzor y cerca de la capilla de Villaviciosa, agrupadas en filas paralelas.

Organizarse tras las epidemias que mermaron Córdoba

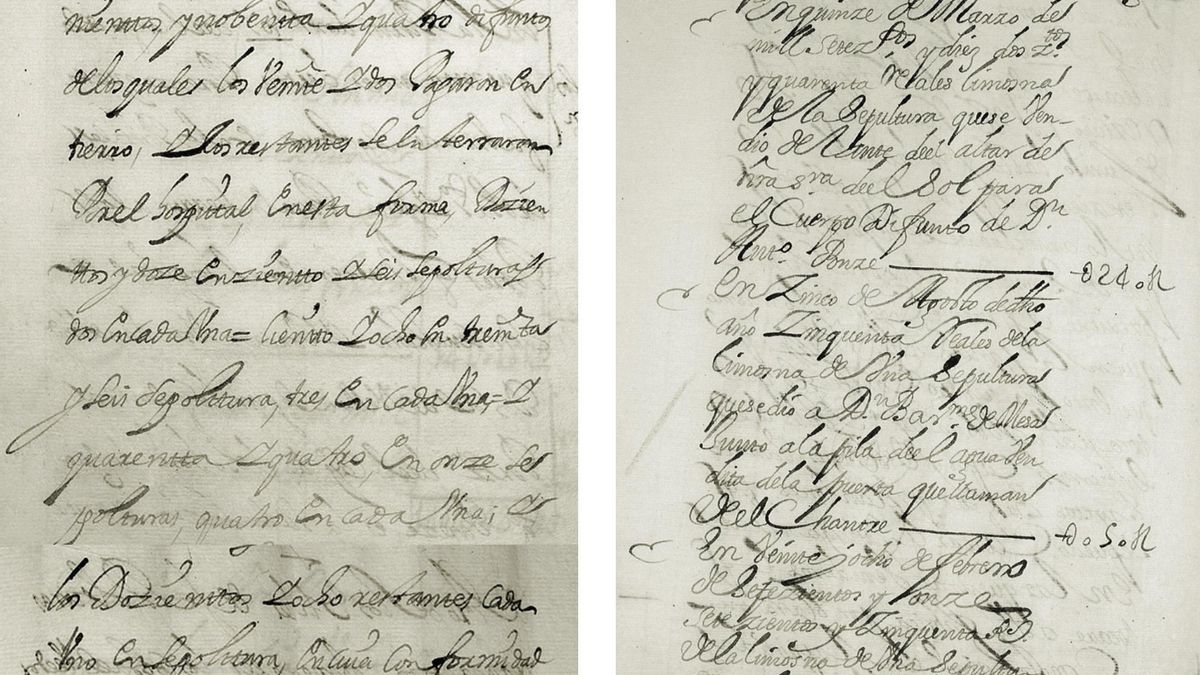

Para corroborar la información del plano, la investigación consultó una amplia documentación de la primera mitad del siglo XVIII, incluyendo el Libro de Defunciones de la parroquia del Sagrario (Archivo General del Obispado de Córdoba), libros de Cuentas de Fábrica (Archivo de la Catedral) y testamentos (Archivo Histórico Provincial de Córdoba).

Los registros de defunciones entre 1722 y 1741 revelaron un total de 2.589 enterramientos en la Mezquita-Catedral, de los cuales 1.966 fueron en el interior del monumento y 623 en el patio. El año 1738 destacó con el mayor número de enterramientos (212 en el interior y 63 en el patio), un pico atribuido a una de las graves epidemias que asolaron la ciudad, como las fiebres catarrales malignas y los tabardillos, que provocaron miles de muertes y una significativa reducción de la población de Córdoba. Entienden los autores que es plausible que el plano se dibujara entonces para organizar el espacio disponible ante este aumento en los enterramientos.

Así, Cantizani y Gámiz señalan que había distintos tipos de enterramientos, que se registraban con nombres como “llano,” “capa” (o “una capa”), “dos capas,” “solemne,” “madrugada,” “congregación,” y “ánimas,” cuyas diferencias radicarían en la ubicación o el ritual.

Sepulturas compartidas y nichos por 750 reales

También han revisado las “sepulturas vendidas” según los Libros de Cuentas. La limosna o coste dependía del lugar elegido: por ejemplo, costaba 50 reales descansar eternamente junto a una pila de agua bendita; 240 reales delante del altar de Nuestra Señora del Sol; y 750 reales en la nave de Villaviciosa.

Los pobres, eso sí, compartían su descanso, según han podido comprobar los autores del estudio, que confirmaron que las 143 sepulturas dibujadas en la galería oeste del patio estaban destinadas a difuntos pobres, muchos de ellos procedentes del Hospital de San Sebastián, con anotaciones como “en los portales gratis”. Un registro de 1706-1709 detalla 572 difuntos enterrados en 361 sepulturas, indicando enterramientos de dos, tres o hasta cuatro cuerpos por tumba.

Estas prácticas de enterramiento masivo en templos culminaron con la Real Cédula de Carlos III del 3 de abril de 1787, que prohibió los enterramientos en las iglesias y promovió la creación de nuevos cementerios en las afueras de las ciudades, como el de Nuestra Señora de la Salud en Córdoba, construido en 1811

A día de hoy, se conservan aproximadamente 195 sepulturas y 52 criptas, un número significativamente menor que el registrado en el plano de 1741. Gran parte de las sepulturas originales, especialmente las de las naves de Almanzor y las galerías del patio, han desaparecido. Las que aún existen se concentran principalmente en el entorno de la capilla de Villaviciosa y del Sagrario, a menudo en posiciones diferentes a las de 1741, debido en gran medida a los cambios en el pavimento que tuvieron lugar entre finales del siglo XIX y mediados del XX.

0